学者首次发现柳公权《史公纪赞碑》,是其晚年精品力作!

唐代书法家柳公权为“楷书四大家”之一,在中国书法史上备受推崇。近日,罕见的柳公权《史公纪赞碑》被学者黄锦祥首次发现,引起书法界和收藏界的广泛关注!这件读者从未见过的柳公权名作,在隐匿千年后重现人间,瞬间成为众人瞩目的焦点。

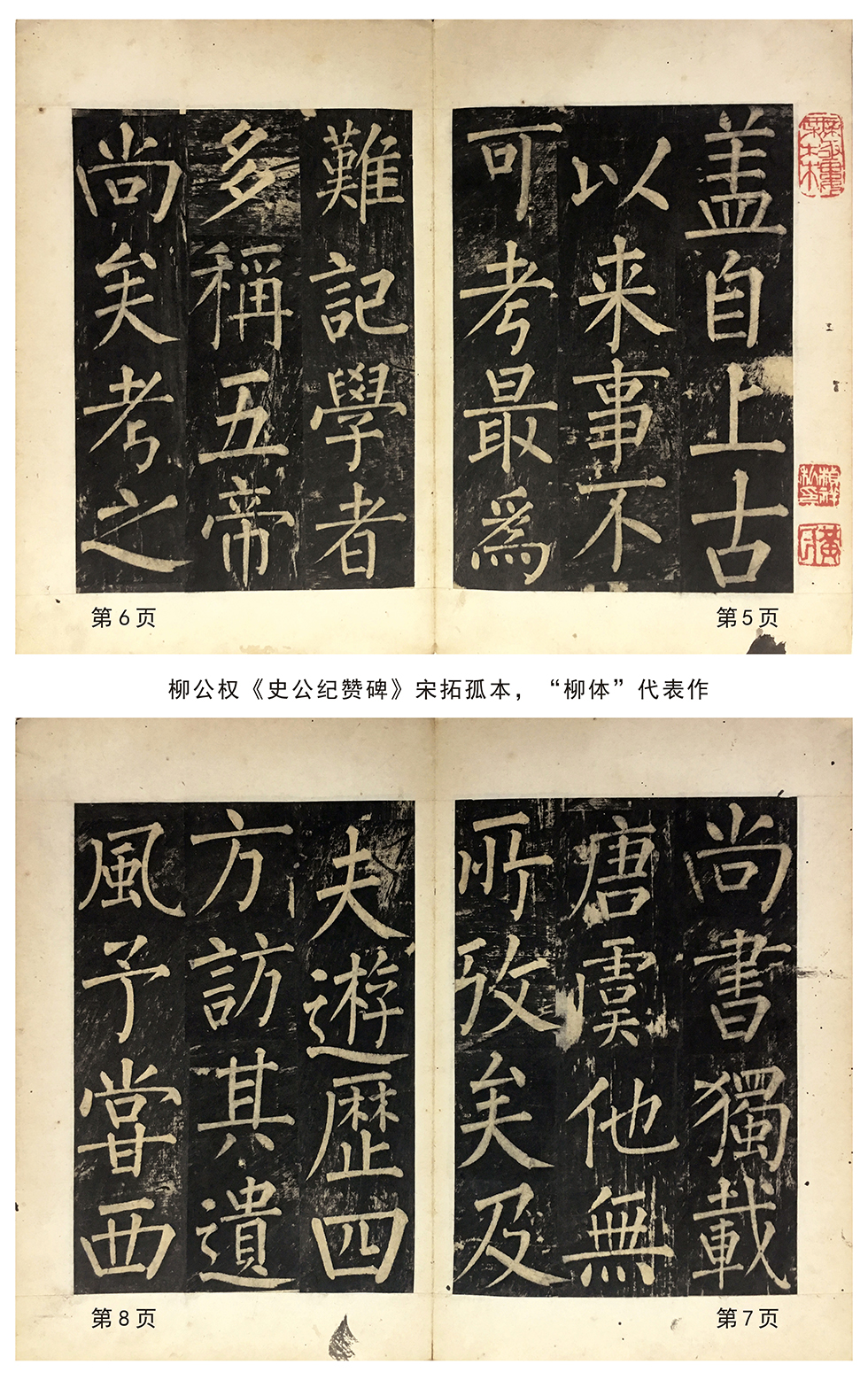

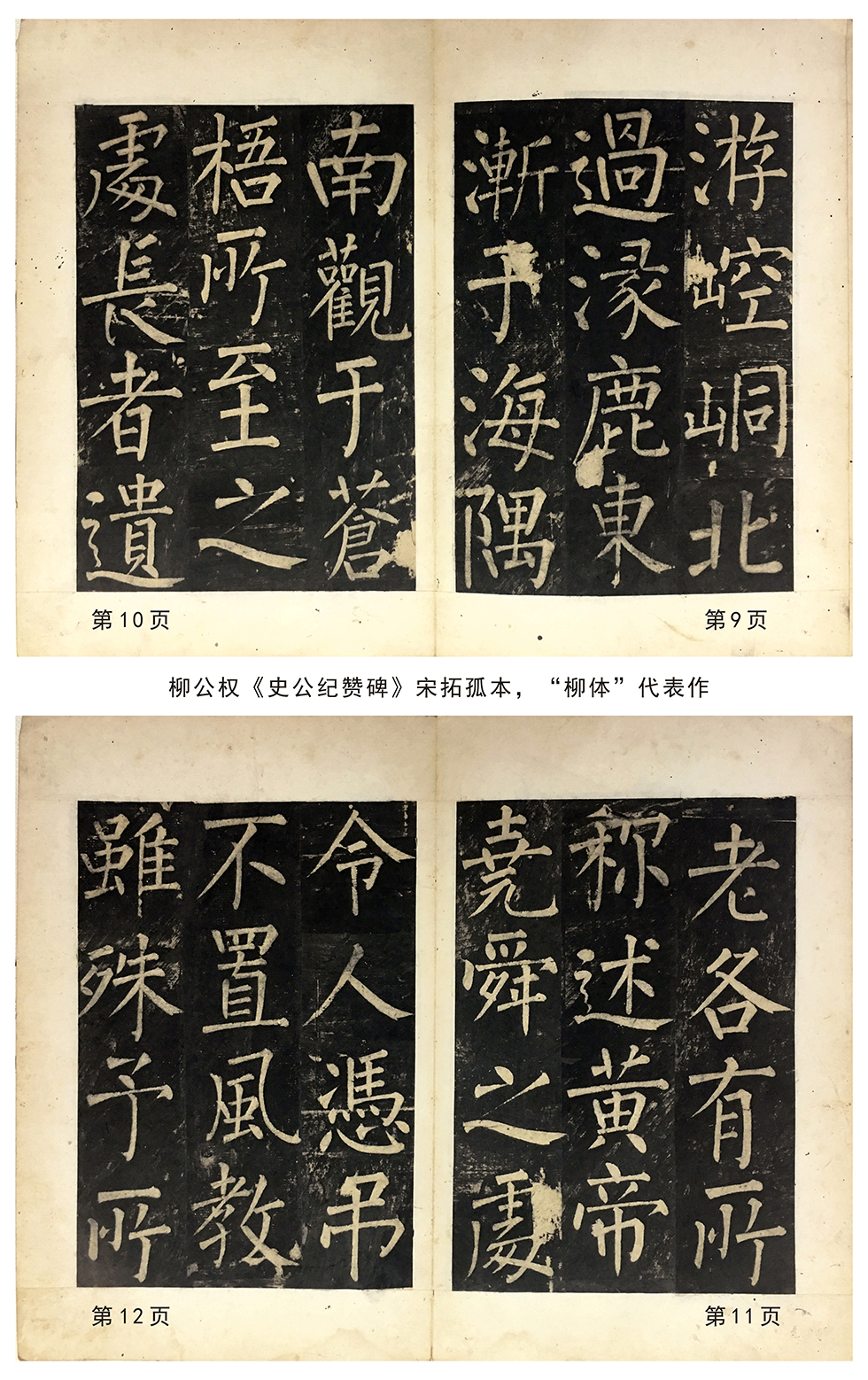

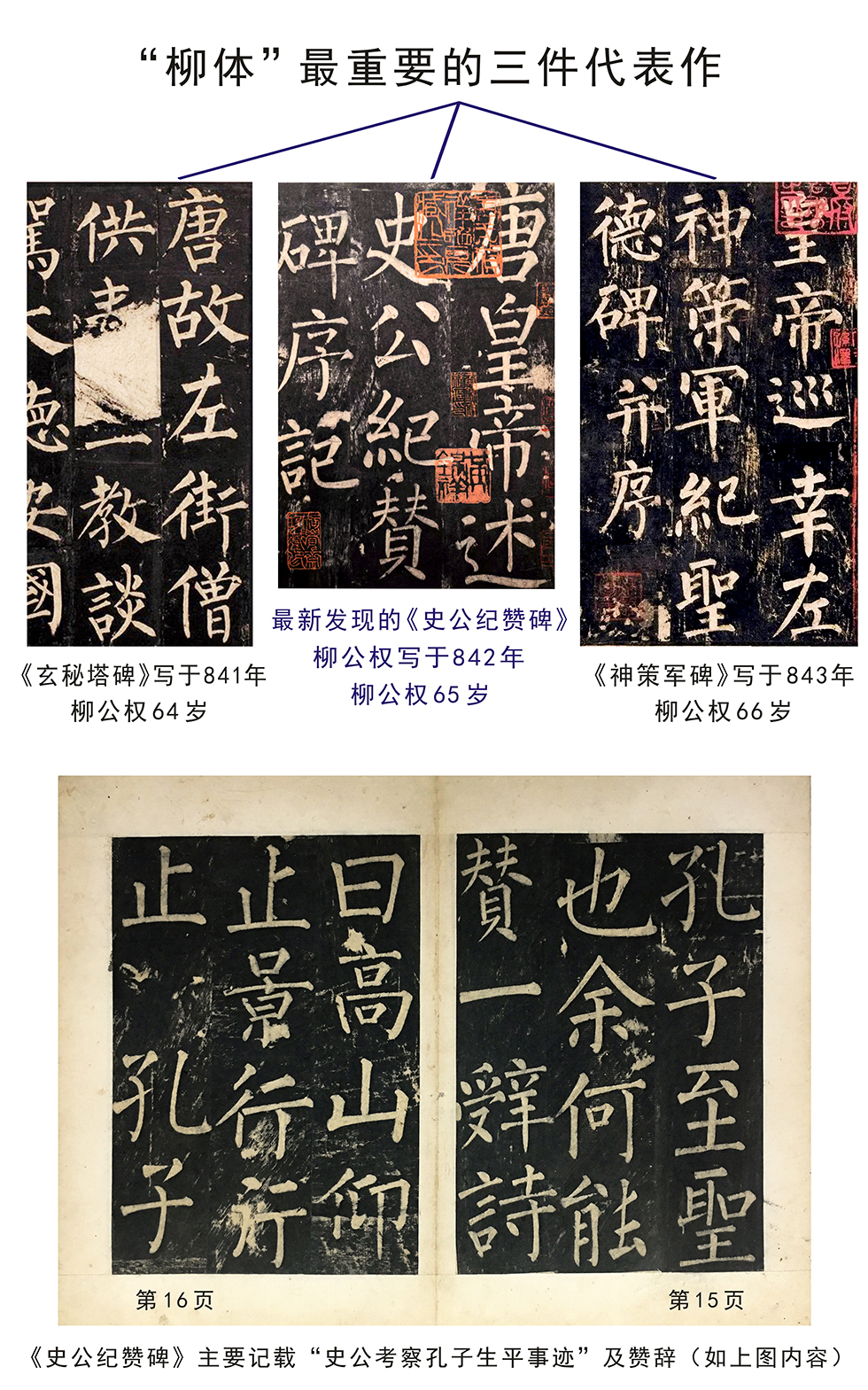

柳公权书此碑时已65岁,正值其“柳体”书法成熟期,此碑文结体遒劲,笔画瘦硬,外拓圆转之势明显,兼具颜真卿楷书的雄浑与自身风格的清健,是研究柳公权书法特征的重要实物资料。《史公纪赞碑》的重大发现,成为继《玄秘塔碑》、《神策军碑》之后的又一“柳体”楷书珍品。

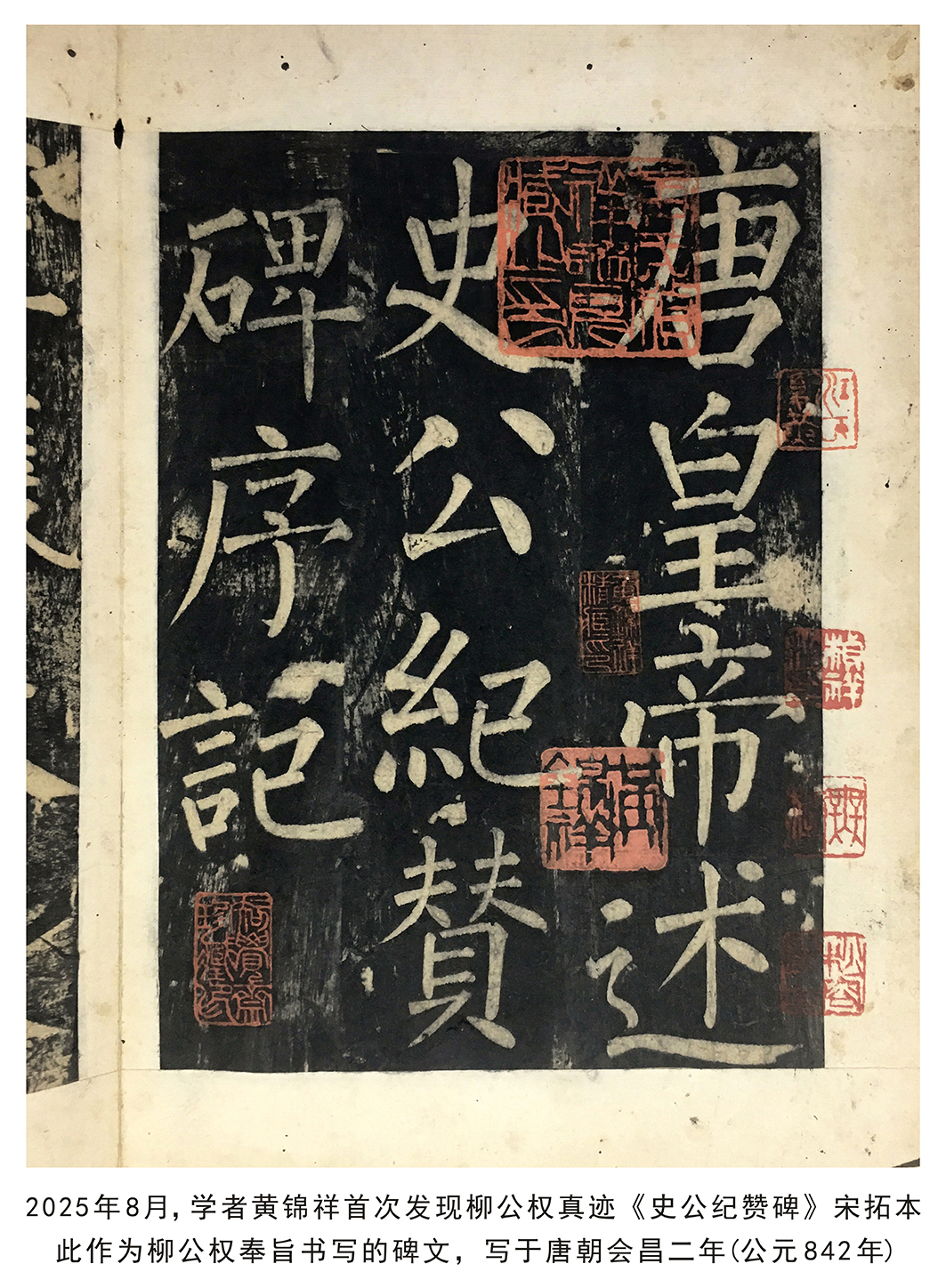

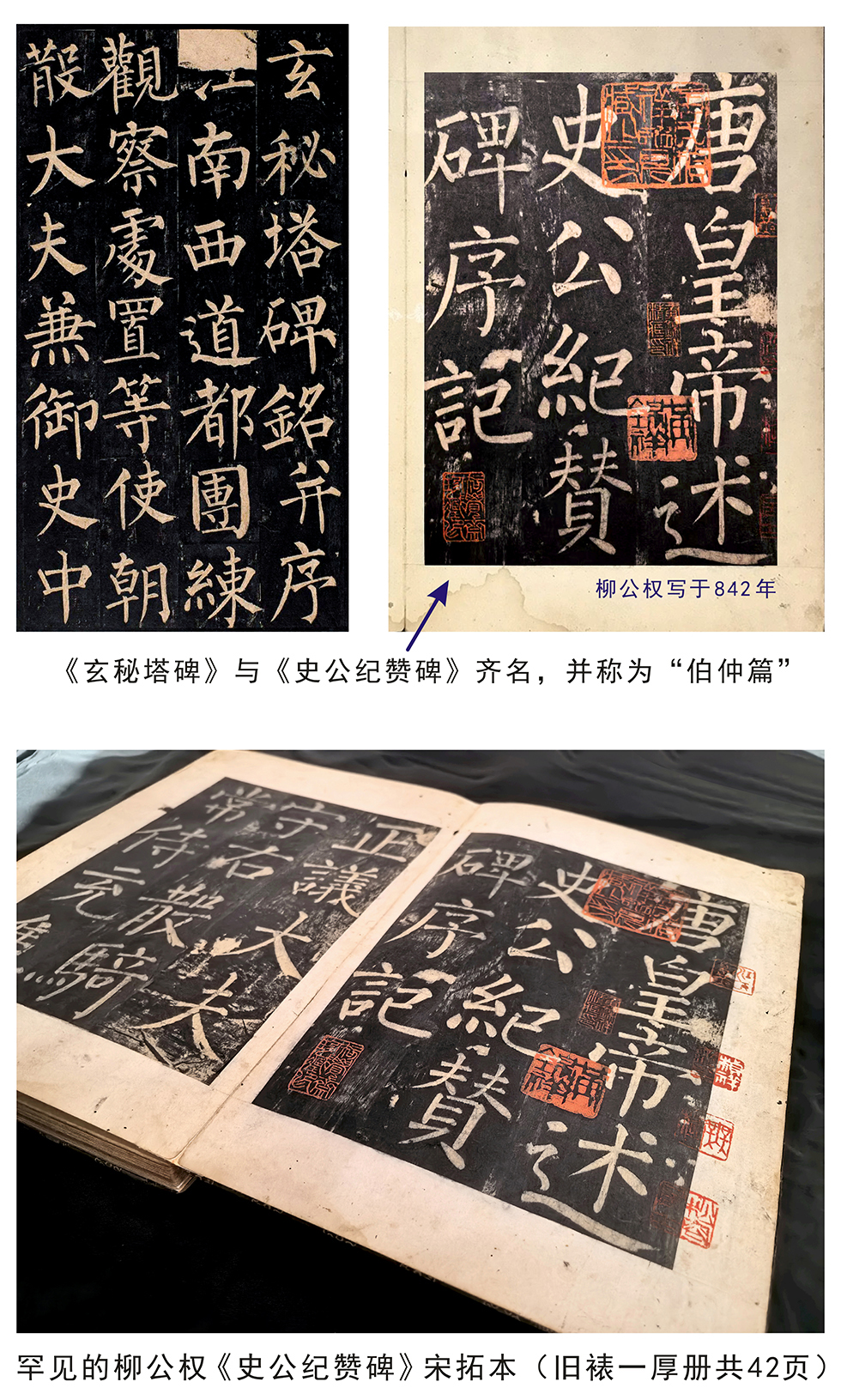

据悉,学者黄锦祥最新发现的柳公权《史公纪赞碑》为宋拓本,又称为《纪赞碑序记》,全称《唐皇帝述史公纪赞碑序记》。此碑立于唐武宗会昌二年(842年),柳公权奉旨书写。此帖是国内唯一存世的孤本,异常珍贵。通幅楷书,结构严整,骨骼开张,拓制精良,完整保留柳公权书法笔墨特征,集中展现其楷书艺术成就。《史公纪赞碑》作为唐碑代表,与《玄秘塔碑》、《神策军碑》合称“唐楷三神品”。现为著名书画家黄桢祥、黄锦祥所藏,是学习柳体楷书的绝佳范本。

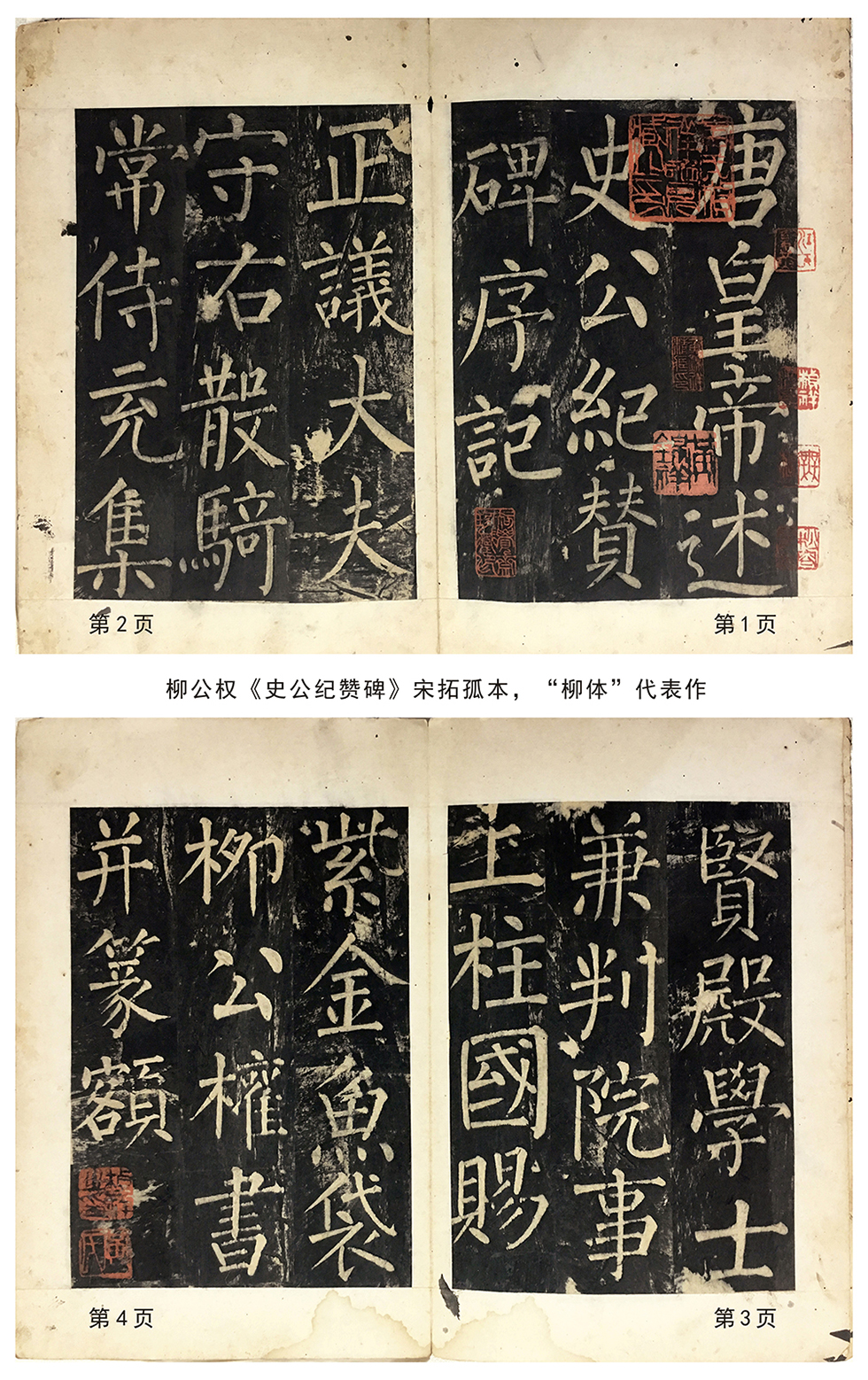

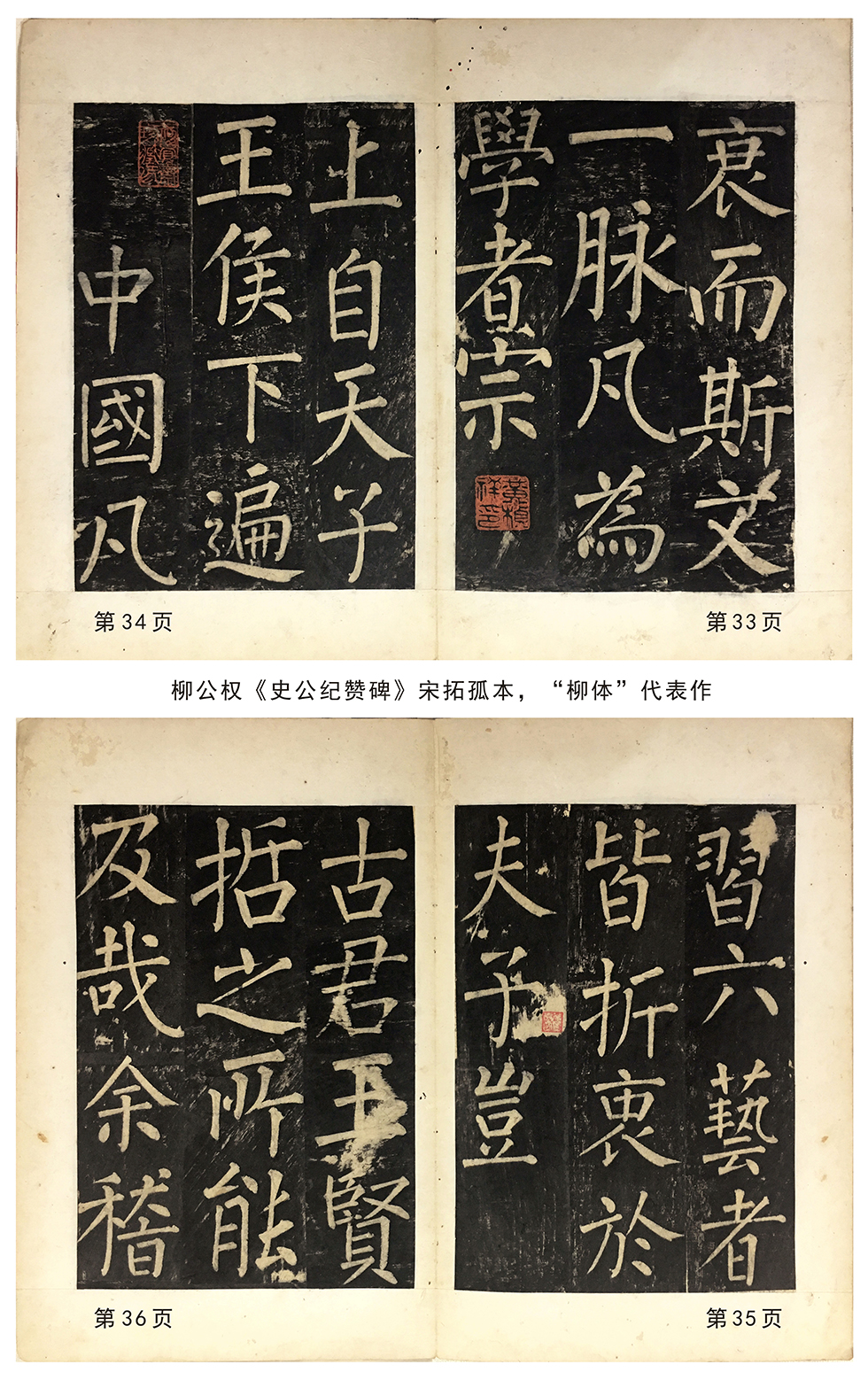

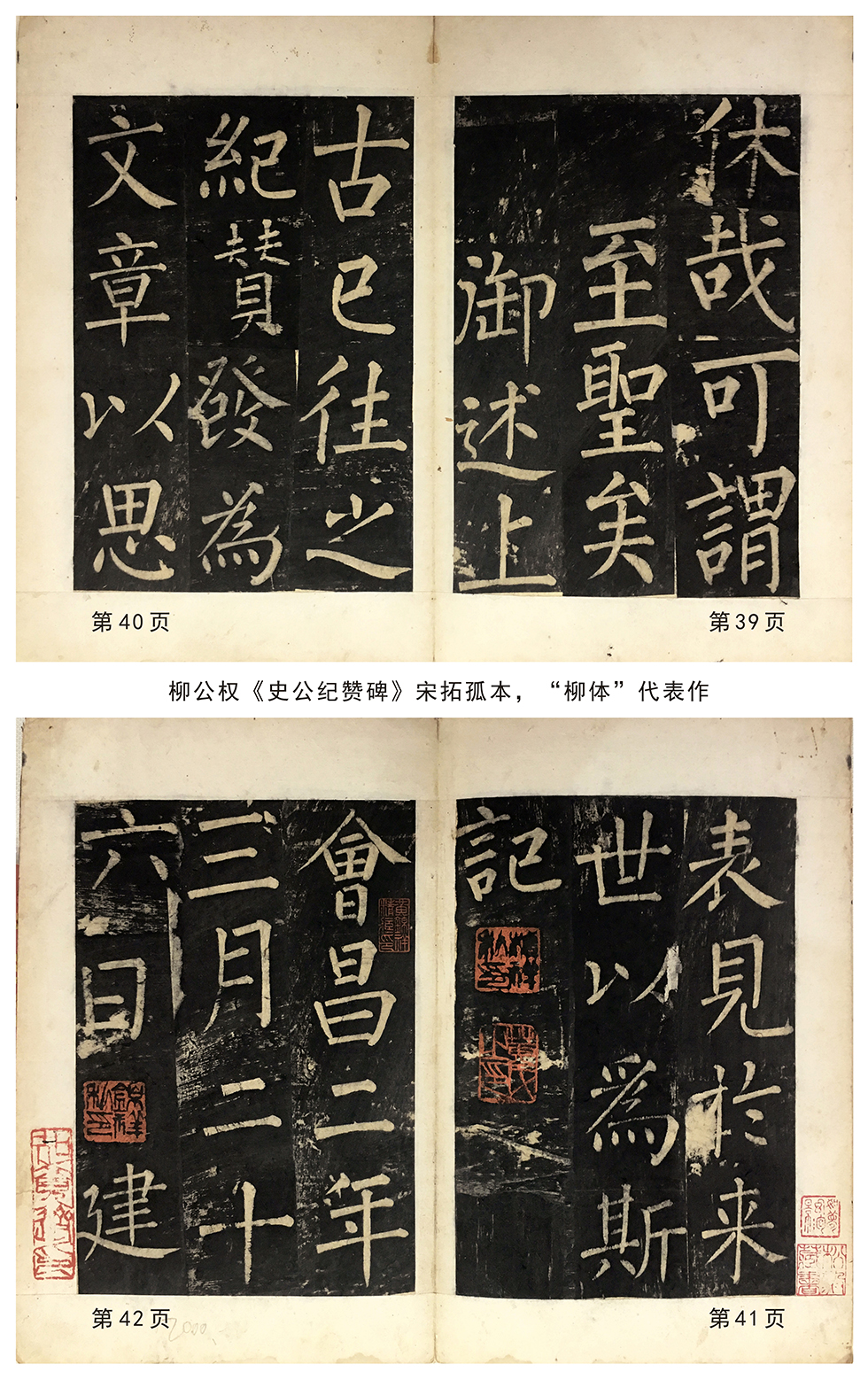

《史公纪赞碑》为纸本,墨色淳古,字形宽大,体势灵动,气度非凡。原装旧裱,现存42页,共485字,每页纵31厘米,横20厘米。文中主要记载唐朝皇帝亲述史公考察孔子事迹,落款为“正议大夫、守右散骑常侍、充集贤殿学士、兼判院事、上柱国、赐紫、金鱼袋,柳公权书并篆额”。此作为柳公权六十五岁时所书,与《玄秘塔碑》的创作时间相距较近,前后相差仅四个月,反映出柳氏笔迹的奥秘与演变。

《史公纪赞碑》在书法史上有着崇高地位。与《玄秘塔碑》齐名,并称为“伯仲篇”;又与《神策军碑》并称为“姊妹篇”,它诞生在《玄秘塔碑》和《神策军碑》两者之间,是研究“柳体”成形的关键之作,对后世书法的发展影响深远,具有极高的文化价值和艺术收藏价值。

据业内人士透露,2025年8月黄锦祥竞拍购回的柳公权《史公纪赞碑》古帖,曾在数年前拍卖过,当时未引起足够重视,像柳公权这样的经典名作,可谓千金难求。2018年11月,中国嘉德秋季拍卖黄丕烈旧藏宋拓石刻孤本《历代钟鼎彝器款识法帖》以3852万元成交。作为柳公权唯一仅见的绝世孤本,《史公纪赞碑》更显得珍贵无比,相对市场价高达数千万元。

一字值千金的“柳书”有多珍贵?柳公权的书法在唐朝当时极负盛名,民间更有“柳字一字值千金”的说法。苏轼《书唐氏六家书后》中也有柳书“一字百金,非虚语也”的明文记载。据《旧唐书》载:“公权初学王书,遍阅近代笔法,体势劲媚,自成一家。当时公卿大臣家碑版,不得权手笔者,人以为不孝。外夷人贡,皆别署货贝(准备专款),曰此购柳书。”在唐代元和年间后,柳公权的书法作品名满天下,来索求书法的人踏破门槛。当时的达官贵人为先人立碑,若是请不到柳公权亲笔书写碑文,子孙被认为不孝;外国使臣入朝觐见时,都会专门备好钱财来购买柳公权的书法,后世将他的书法称为“柳体”或“柳书”。

柳体是唐代书法家柳公权以楷书为基础创立的书法体系,其特点是骨骼刚劲、结构严谨,呈现出匀衡瘦硬的美学特征。该字体融合王羲之、颜真卿、欧阳询等前贤技法,形成“骨力遒劲、法度森严”的独特风格,与颜真卿书法并称“颜筋柳骨”。“柳体”最重要的三件代表作分别是《玄秘塔碑》、《史公纪赞碑》和《神策军碑》。《玄秘塔碑》现存西安碑林,《史公纪赞碑》帖本为学者黄锦祥所发现,通篇笔法锐利,结体精密,被誉为楷书典范。柳体对后世书法教育影响深远,其规范严谨的结字法则至今仍是楷书入门必修课。

《玄秘塔碑》是841年12月刻立的楷书碑文(现存西安碑林),柳公权六十四岁书丹。《史公纪赞碑》为柳体代表碑帖之一,842年为记载唐朝皇帝亲述史公纪赞而作,柳公权六十五岁书写。比《玄秘塔碑》更为开阔灵动,棱角转折稍作圆润,结体端庄大气,骨力充沛,体现其晚年清劲雄奇的书风。原碑早佚,此帖为著名书画家黄桢祥、黄锦祥所藏。而另一通《神策军碑》则是843年为记载禁军改制而作,柳公权六十六岁书丹。其中《史公纪赞碑》字形比较清晰完整,保留了原作的书法面貌;而《神策军碑》则有不少字迹漫漶、破损,形体模糊难以辨识。

《玄秘塔碑》与学者黄锦祥最新发现的柳公权《史公纪赞碑》齐名,并称为“伯仲篇”,是后世研究柳体的关键范本,更是柳公权不可或缺的重要代表作,标致着柳体成熟期的最高水平。《神策军碑》则与学者黄锦祥发现的柳公权《史公纪赞碑》又并称为“姊妹篇”,两者均是奉旨所书等级极高,而且都是宋代唯一存世孤本,是学习柳体晚年书风的珍贵范本。

多年来,黄锦祥在书画研究领域取得多项学术成果,曾于2016年发现明代医圣万密斋医学手稿,2017年发现唐代怀素《小草千字文》纸本真迹,之后又发现怀素《神迹帖》千字文(孤本)、北宋《张载春耕图》、柳公权《史公纪赞碑》及明代《陈圆圆墨竹图》等传世墨宝,并出版相关专著弘扬中国传统文化,是业界影响较大的学者之一,在艺术界和收藏界享有盛誉。因其在八年内先后发现罕见的怀素和柳公权真迹,黄锦祥先生别称“素柳先生”。

《史公纪赞碑》的简称由学者黄锦祥命名,是为了方便读者学习易记,认识柳公权的笔法精粹。最可贵的是,我们除了欣赏闻名中外的柳体之外,也可以从《史公纪赞碑》中看到柳公权亲笔书写的“中国”二字,已历经千载仍风采依然(下图第34页左侧)。这件珍贵的《史公纪赞碑》碑帖,不单文章妙书法好,而且体现了柳公权“心正则笔正”的特点,凝聚千年不折的君子气节。黄锦祥曾赞誉柳公权:“习楷者多重颜崇柳,筋骨刚正,乃君臣之气节也!”

最新发现的《史公纪赞碑》碑帖,书写时间比《玄秘塔碑》晚一年,又比《神策军碑》早一年,是二者承前启后的重要名作。总体风格相近,法度谨严,精魄强健,然而也有细别。《玄秘塔碑》极露筋骨,劲健中较遒媚;《史公纪赞碑》则端庄大气,舒展凝炼,清朗雄奇,比起《神策军碑》骨力更矫健,而且刻工极精,保存良好,被认为柳书传世最佳者。《史公纪赞碑》的发现,为柳公权历史文献添上浓墨重彩一笔,补充研究柳书未见空白。

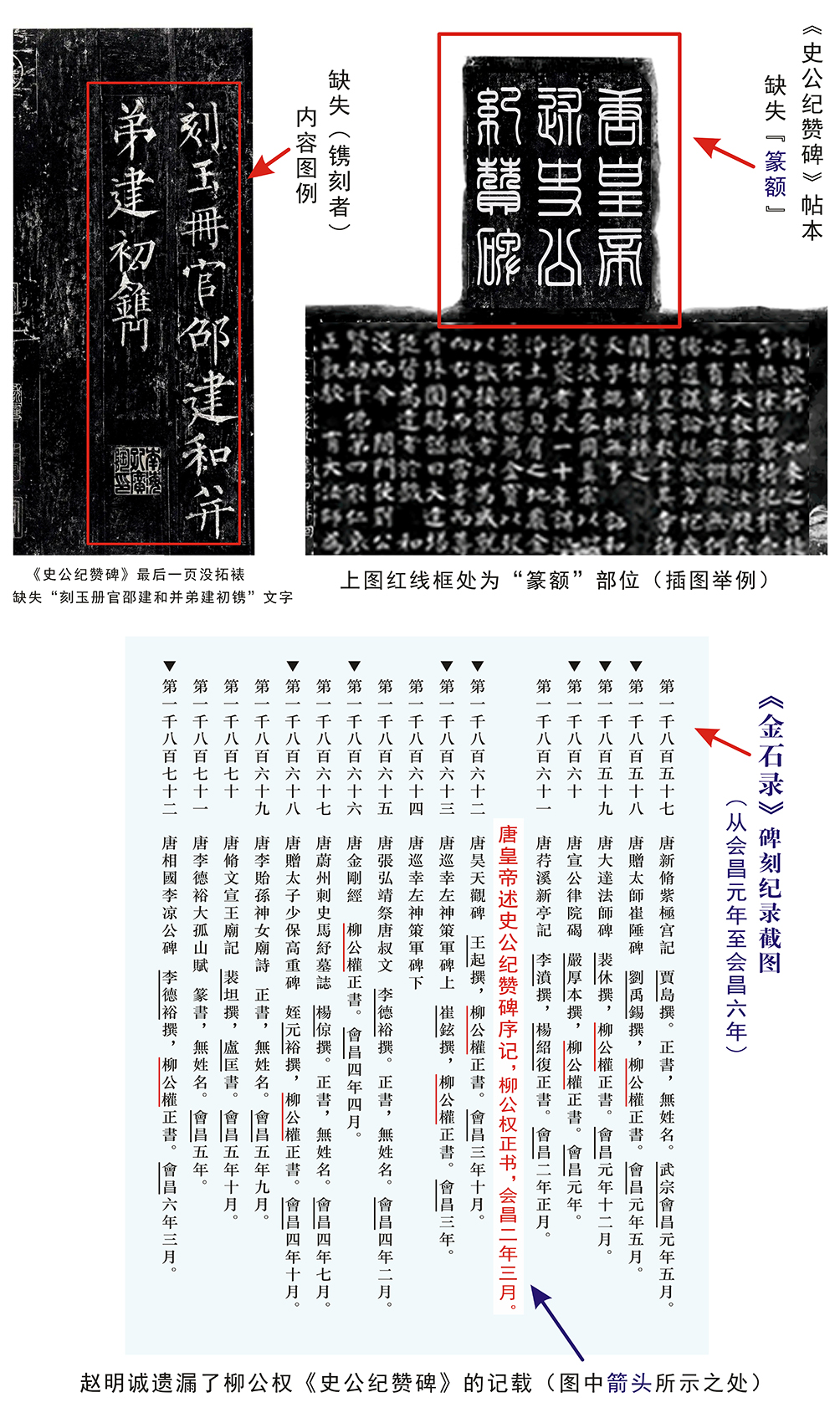

根据知觉斋主人黄锦祥考证,《史公纪赞碑》原碑的题额是篆书,也是出自柳公权之手(“篆额”部位已佚失),其次帖本尾页“刻玉册官邵建和并弟建初镌”内容缺失。此碑建于“会昌二年三月二十六日”(日期明确),并由刻玉册官邵建和跟他的弟弟邵建初镌刻。到目前为止,整个帖本仅存有42页珍贵的《史公纪赞碑》正文,内容如下:

【释文】《唐皇帝述史公纪赞碑序记》

正议大夫守右散骑常侍充集贤殿学士,兼判院事上柱国赐紫金鱼袋柳公权书并篆额

盖自上古以来,事不可考最为难记,学者多称五帝尚矣。考之,《尚书》独载,唐虞他无所考矣!及夫游历四方,访其遗风,予尝西游峒北,过湪鹿,东渐于海隅,南观于苍梧,所至之处,长者遗老各有所称述。黄帝尧舜之处,令人凭吊,不置风教,虽殊予所历者,与圣经不其相远也。经之缺略,诚不完矣。复诵世赞云:“孔子至圣也。”余何能赞一辞,诗曰:“高山仰止,景行行止。”孔子圣人,非人所能至,然此心向往而窃慕之。尝伏读其书,觉其道德仁义充塞于天地之间,因而想见其为人,及适鲁而拜观。

孔子之庙堂遗风犹在,见其车服,有神圣之容,礼器存雍和之色。俊秀诸生,时习礼于其家,真令人低囘。歎!美于门墙之下,不忍遽去也。余欲赞:“孔子而不可,以名言因思天下,有位之君王,与夫立功立德之贤人。”君子亦云:众矣,生在当时,莫不以为荣及其没也。则杳然已焉。若孔子不过一布衣耳,非有国有位者也。自其没后,数百年间相传已廿余世,无论道德崇奉不衰,而斯文一脉,凡为学者宗。上自天子王侯,下遍中国,凡习《六艺》者,皆折衷于夫子,岂古君王贤哲之所能及哉!

余稽古而酌今,欲赞:孔子终不能赞一辞,但约略想见之,猗欤休哉!可谓至圣矣!

御述:上古已往之,纪赞发为文章,以思表见于来世,以为斯记。

会昌二年三月二十六日(建)

此碑文为古文体,以“御述史公考察孔子生平事迹”作赞文,兼论上古史事之难考。文中融汇经典记载、实地考察与个人感悟,既保持古雅文风,又体现唐皇帝对至圣先师的崇敬之情。碑名:《唐皇帝述史公纪赞碑序记》。“唐皇帝”大致指当朝皇帝(唐武宗“李炎”)。“述”指口述,亲自讲述。“史公”是指西汉著名史学家司马迁,他是《史记》的作者,被后世尊称为太史公。孔子生平事迹收录于《史记》中。“纪赞碑”是专为纪念人物功绩而立的石碑,属于中国传统碑刻的一种特殊类型。“序记”是指文章开篇的序言与正文的记叙部分,概述历史并引导读者。

值得一提的是,“史公纪赞碑”485字补历史之缺,意义重大。整篇“序记”是柳公权奉皇帝之命亲笔书写的碑文,弥足珍贵!在柳公权现存的所有书迹碑帖中,《唐皇帝述史公纪赞碑序记》是其最高级别的一件书法作品。故此柳公权对《史公纪赞碑》极为重视,竭尽全力秉笔直书,所书之字端庄森严,较之前书写的《玄秘塔碑》更为苍劲精练。(注:“唐武宗”李炎,原名李瀍,唐朝第十六位皇帝。于840年2月10日即位,次年改年号为“会昌”,因此会昌二年(842年)是唐武宗在位期间。)

因原碑早毁,赵明诚著作的《金石录》遗漏了“史公纪赞碑”这一段重要的文献历史(上图所示)。然而,《玄秘塔碑》与《史公纪赞碑》却有着密切关系。据悉,《玄秘塔碑》写于会昌元年(841年)十二月廿八日,而《史公纪赞碑》写于会昌二年(842年)三月二十六日,名义上两者的创作时间相隔一年,实则相距仅四个月时间。因此,柳公权《史公纪赞碑》的发现更显得珍贵,它是与《玄秘塔碑》同一时期出现的佳作。从《金石录》研究中发现,柳公权在“会昌年间”不止写过八块碑,连“史公纪赞碑”加一起,他一共写了九块碑。

自古以来,柳公权的手迹被视为珍宝。1965年,曾流失海外的柳公权《神策军碑》在周恩来总理的亲自关怀下,以重金购归,今藏北京国家图书馆。2021年3月,陕西省西安市枣园北路道路项目建设过程中,发现一件由柳公权所书《杨承和神道碑》而轰动全国。由此可见,黄锦祥发现的《史公纪赞碑》,是书法考古艺术研究领域的一项重大发现,对于研究柳公权的书法乃至中国古代书法艺术发展脉络,具有极高的学术研究价值。

最难得之处,《史公纪赞碑》帖本保存完好,文字信息清晰可辨,拓工极为细致,字口清晰,笔路细腻,转折、起收的痕迹都纤毫毕现,为柳公权扛鼎之作。通幅结体方正略长,精严紧密,气象雍容,神气清爽,笔笔都透着骨力劲健的气势,是学习欣赏的首选名帖。迄今为止,柳公权64岁书《玄秘塔碑》,65岁书《史公纪赞碑》,66岁书《神策军碑》已完整呈现人们眼前,将计划出版柳公权《史公纪赞碑》专集,弘扬中华优秀传统文化。

柳公权(778年~865年)字诚悬,京兆华原(今陕西省铜川市耀州区)人。晚唐的大书法家、官员、诗人,丹州刺史柳子温之子,兵部尚书柳公绰之弟。柳公权出身河东柳氏,为唐宪宗元和三年(808年)状元。初任校书郎,进入夏州李听幕府。柳公权于穆宗、敬宗、文宗三朝官居侍书,长在朝中。先后历仕七朝,累官太子少师,封河东郡公,世称“柳少师”。晚年以太子太保致仕。咸通六年(865年),柳公权去世,享年八十八,获赠太子太师。

柳公权工于辞赋,自创“柳体”,以骨力劲健见长。与颜真卿齐名,人称“颜柳”,后世有“颜筋柳骨”的美誉。以楷书著称,与欧阳询、颜真卿、赵孟頫并称“楷书四大家”。传世碑刻有《玄秘塔碑》、《史公纪赞碑》、《神策军碑》、《金刚经刻石》等,行草有《伏审帖》《十六日帖》、《辱向帖》等,墨迹《蒙诏帖》、《王献之送梨帖跋》传于世。《全唐诗》、《全唐诗外编》存其诗。

关键词:

韶音荣膺财联社2025年度最具品牌价值奖,以全场景聆听..

韶音荣膺财联社2025年度最具品牌价值奖,以全场景聆听.. 跳出行业常见模式,以“春节自主长假”酸到了!..

跳出行业常见模式,以“春节自主长假”酸到了!.. 2025-2026懒人减肥产品有哪些?五大品类核心代表深度..

2025-2026懒人减肥产品有哪些?五大品类核心代表深度.. 中国探洞游乐行业高峰论坛:探索成长的未来..

中国探洞游乐行业高峰论坛:探索成长的未来.. 爱慕运动|告别枯燥乏味 点燃你的运动热情..

爱慕运动|告别枯燥乏味 点燃你的运动热情.. 2019全国青少年迎春大联欢在重庆拉开盛大帷..

2019全国青少年迎春大联欢在重庆拉开盛大帷..