纪念“85新潮”四十周年,“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展举行

2025年9月19日,为纪念中国当代艺术史上具有里程碑意义的“85新潮”四十周年,宥爱美术馆举办“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展。本次展览由宥爱美术馆主办,艺术批评家栗宪庭任学术主持,郝青松博士任策展人。

“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展海报,致敬了由艺术家杨志麟设计的1989年“中国现代艺术展”标志

展览汇聚了陈宝生、陈仁、丛如日、大同大张、戴光郁、岛子、丁方、耿建翌、韩磊、江海、昆明春城照相馆、刘传宝、刘一原、毛旭辉、毛焰、孟禄丁、潘德海、任小颖、孙建平、王广义、魏光庆、温普林、吴大羽、肖丰、肖鲁、肖全、阎秉会、严力、杨重光、杨飞云、尤劲东、袁庆一、张林海、张培力、张群、赵半狄、赵德伟、郑连杰、朱雁光等39位艺术家及团体的80余件经典作品,引领观众回望中国当代艺术四十年的精神演进。

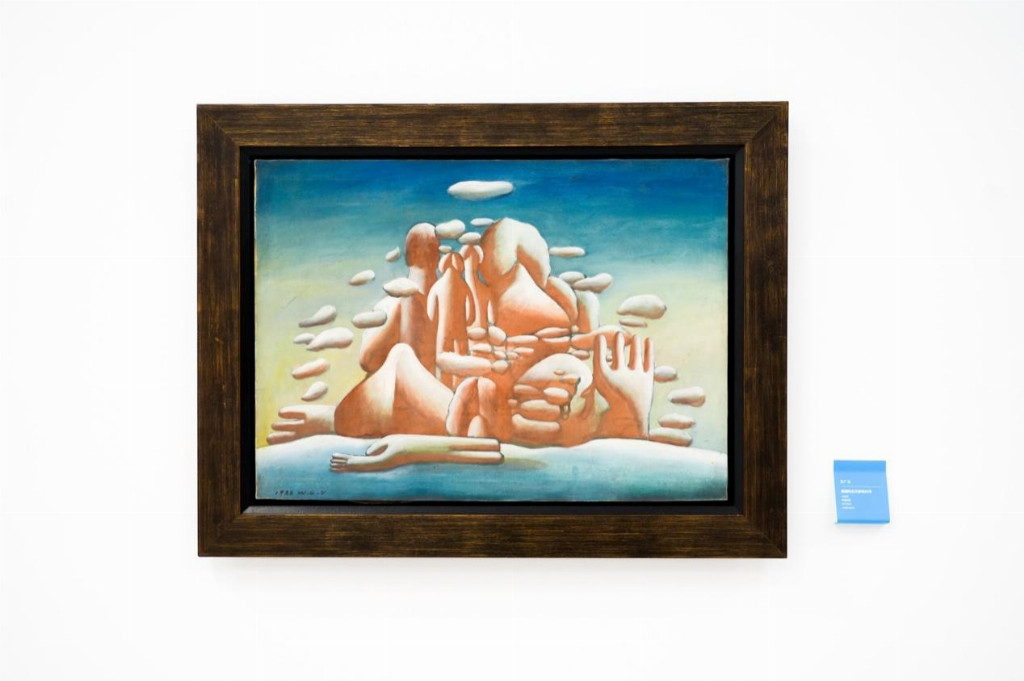

《凝固的北方极地25号》,王广义,1985,泰康保险集团收藏,正在宥爱美术馆“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展展出

《涂口红的女孩》,赵半狄,1987,泰康保险集团收藏,正在宥爱美术馆“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展展出

《X?系列》《仰面的泳者》,张培力,2006,泰康保险集团收藏,正在宥爱美术馆“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展展出

作为对“85新潮”以来中国当代艺术发展的重要回顾,“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展深入梳理并反思了“85新潮”以来的中国当代艺术史,并指出展览的核心意义在于激发人们思考:我们应如何面对那一代人所留下的精神遗产,如何审视、唤醒并延续那些未竟的理想与艺术使命。

本次展览分为三个主题单元,从不同维度回望八十年代以来的艺术轨迹:“早晨从中午开始”聚焦八十年代艺术的历史起点,展现艺术家对现代性的集体追索;“未完成的启示录”则对八十年代留下的精神命题进行再度追问;“纪念碑”致敬那些在时代中坚守理想的艺术生命,他们是八十年代精神的见证与延续。三个单元共同构成一次对八十年代的追溯与重启,激发我们对当下与未来的再思考。

展览现场第一单元“早晨从中午开始”

展览现场第二单元“未完成的启示录”

展览现场第三单元“纪念碑”

适逢宥爱美术馆迈入建馆第四年,本次展览的推出亦呼应其创立初心:以展览为线索梳理当代艺术的生命转向,从生命视角出发,探寻艺术的价值与意义,旨在为每一位观众带来独一无二的生命艺术体验。此次以“85新潮”四十年为契机举办大型纪念展,既是美术馆阶段性学术建设的彰显,也体现了其致力于参与并推动中国当代艺术反思与对话的生命自觉。

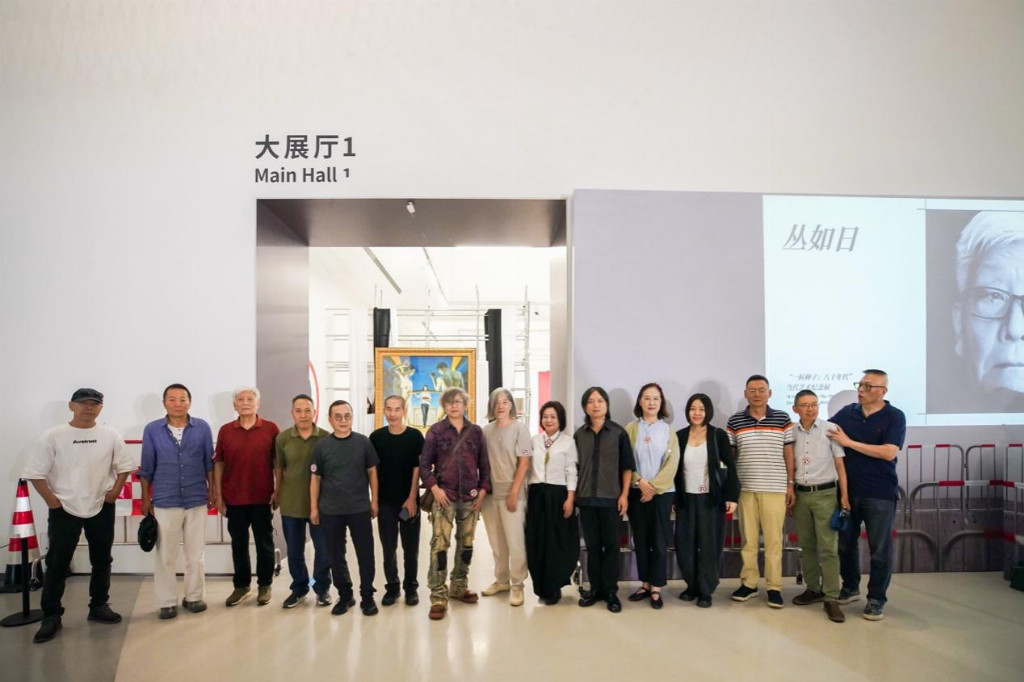

开幕式合影

在展览开幕式上,展览学术主持栗宪庭介绍了五四运动以来中国追寻现代性的进程,认为八十年代艺术的起点就在于重新寻找什么是真正的现代性,这也是本次展览的核心问题之一。同时,栗宪庭指出艺术史永远在不断被重新解读和阐释中,这正是本次展览作为纪念展的重要意义。

学术主持栗宪庭在开幕式上发言

策展人郝青松分享了策展思考,认为八十年代如同一粒种子,播撒之后,生生不息,而本次展览的重要任务就在于再次挖掘那些艺术史上的杰出作品,同时也不要忘记埋藏于时代深处的开拓者与先行者,以此重申那一种原初的生命力。

策展人郝青松在开幕式上发言

艺术批评家徐旭表示,我们纪念八十年代,是因为艺术家从此走上了寻找与唤醒主体精神的道路,而“一粒种子:八十年代”这样的展览应回望并继承这样的理想主义与独立精神,让新一代艺术家继续走在通往未来与曙光的道路上。

艺术批评家徐旭在开幕式上发言

参展艺术家阎秉会分享,八十年代是充满激情与理想的年代,虽然有些乌托邦的色彩,但在今天激情与理想仍有价值。本次展览的深刻意义,就在于让参展艺术家唤醒当年的热情,对现在的年轻人也有借鉴意义。

艺术家阎秉会在开幕式上发言

宥爱美术馆馆长Angela Lu以“生命艺术”的价值观为出发点,分享了举办本次展览的初心。馆长表示,今天重访八十年代,是为了唤醒中国当代艺术原初的生命力,重新思考艺术如何回应生命、见证时代。同时,馆长也指出八十年代以来中国当代艺术所缺失的课题,即对于“生命艺术”维度的深入探索,而这正是宥爱美术馆始终坚持与推动的价值核心。

宥爱美术馆馆长Angela Lu在开幕式上发言

本次展览在开幕期间围绕主题推出了多场学术论坛与讲座,在9月19日举办的开幕论坛《在场与记忆》中,与会嘉宾们围绕八十年代的现场经验展开深入对谈。这些嘉宾均为八十年代的亲历者,他们以亲身经历唤起当下的记忆认知,以始终如一的独立精神共同纪念那个激情澎湃的年代。

刘传宝在会谈中回顾,八十年代的精神遗产在于传递出对于艺术追求的美好愿望。任小颖则以比喻描述这种心情,把艺术创作比喻成猫头鹰,即使在黑夜中也睁着明亮的眼睛,照亮周围的现实世界。展览学术主持栗宪庭对此进行了概括,提出要对艺术进行价值判断,最重要的在于能否保有最初的那种激情和理想主义。

《在场与记忆》论坛现场,从左到右依次为:刘传宝,任小颖,阎秉会,栗宪庭,徐旭,朱雁光,丛如日,潘德海

同日举行的批评家论坛《纪念与阐释》中,嘉宾们从不同角度出发,探讨如何在今天重新理解与阐释八十年代的文化遗产。论坛提出:一切历史都是当代史,而纪念八十年代的方式,取决于我们如何进行阐释。尽管阐释难免带来误读与偏离,但也正因如此,它才更具纪念性与时代影响力。

费大为以早年在法国宣讲“85新潮”的亲身经历指出,在世界与中国的不同艺术文化语境之间,艺术家应有自己的把握。郝青松进一步认为,形式上的差异性或共同性都是表象,现代性的核心是现代的、蓬勃的生命力,这才是超越形式、直达生命本质的。徐虹梳理了“85新潮”的历史脉络,并提出中国现实主义的特点在于其中有人,有中国的温度。栗宪庭则以一个问题概括这个讨论:我们要不要做展览拼盘里的一道菜?查常平和黄剑波则分别从人类学和批评家的角度对“生命艺术”这个概念进行了回应,认为理想应根植于内在的生命,而超越可能就在对日常的关注和刻画之中。主持人徐薇总结,去掉过度的理想化和浪漫化,“85新潮”的精神仍能够对当下产生有效的推进,这就是八十年代最重要的遗产。

《纪念与阐释》论坛现场,屏幕连线及从左到右依次为:费大为,徐薇,郝青松,徐虹,栗宪庭,黄剑波,查常平

另有两场学术讲座,栗宪庭的《泛八十年代艺术思潮》、郝青松的《八十年代错失的生命问题》分别将于9月20日和9月27日推出。“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展公众展期从2025年9月19日持续至2026年3月1日。

“一粒种子:八十年代”当代艺术纪念展现场

关键词:

韶音荣膺财联社2025年度最具品牌价值奖,以全场景聆听..

韶音荣膺财联社2025年度最具品牌价值奖,以全场景聆听.. 跳出行业常见模式,以“春节自主长假”酸到了!..

跳出行业常见模式,以“春节自主长假”酸到了!.. 2025-2026懒人减肥产品有哪些?五大品类核心代表深度..

2025-2026懒人减肥产品有哪些?五大品类核心代表深度.. 中国探洞游乐行业高峰论坛:探索成长的未来..

中国探洞游乐行业高峰论坛:探索成长的未来.. 爱慕运动|告别枯燥乏味 点燃你的运动热情..

爱慕运动|告别枯燥乏味 点燃你的运动热情.. 2019全国青少年迎春大联欢在重庆拉开盛大帷..

2019全国青少年迎春大联欢在重庆拉开盛大帷..