改革开路 创新破题推动民营经济高质量发展

宜宾市翠屏区作为“全省县域民营经济改革试点地区”之一,坚持把改革创新作为“关键一招”,打好改革试点“组合拳”,推动实现民营经济综合实力稳步攀升。2024年,全区民营经济增加值实现857.35亿元,增长6.9%,占GDP比重53%。新增民营企业4101户,新增个体工商户10518户,民营市场主体总数达到14.54万户,较试点前增加3.23万户。

探索融资增信新模式,破解“融资难、融资贵”。坚持拓展融资渠道、丰富信贷产品,为民企融资注入信心。一是深化银政保担合作。建立“政银担企”季度座谈对接和融资担保“白名单”机制,设立2270万元风险补偿金,与四川长江担保公司等合作,按照风险金余额放大20-40倍进行担保。试点以来,为323户中小企业提供担保贷款4.31亿元。二是大力发展信用融资。用好“天府信用通”平台,加大与市场化征信机构、信用评级机构数据整合、数据交换。试点以来,信用注册企业2583户、融资791笔、金额153.55亿元。探索“园保贷”产品,省、区按1:1设置保证金600万元,与中国银行等3家银行建立合作关系,对园区民营企业10倍贷款授信,园区企业覆盖率达到100%。三是创新特色金融产品。在全省率先推出支持个体工商户融资的无抵押担保产品 “支个保”,联合宜宾商业银行创新推出“翠微贷”。试点以来,全区151家个体工商户共获得贷款6000万元,向1535户小微企业发放“翠微贷”贷款21.1亿元,平均加权利率4.52%。

探索降本减负新路径,破解“成本高、负担重”。坚持“应减尽减、能减尽减”,着力打好降低企业成本“组合拳”。一是着力降低制度交易成本。高标准建成投用2.3万平方米岷江新区新政务服务中心,为企业提供集成化、智慧化、一站式线上线下政务服务,实现全区32个部门530项事项“一站通办”,电子证照生产和证照签章100%;实施“5+2”“全天候”常态化服务和帮办代办制度,试点以来 “全天候”办理各类事项5.3万件次、帮办代办4.1万件次。二是着力降低要素成本。落实省、市用电、用气补贴政策,兑现工业企业用电用气补贴449.46万元。推动农村宅基地自愿有偿退出机制,130个村自愿有偿退出2135亩、确认集体建设用地指标2128.7亩,依托翠屏区产权交易中心为39个项目建设提供用地指标271.77亩。三是着力降低用工成本。建成运营全市首家示范性零工市场、开发“戎城就业超市”小程序、率先设立“一刻钟”就业圈服务平台。试点以来,线上线下(接)访问量达720.37万人次,提供就业岗位达10万余个。建成川南首家综合省级人力资源产业园,吸引59家服务企业入驻,为区内重点企业推介落实员工7.741万人。四是着力降低物流成本。规划建设菜坝城市物流园、川云中路铁路物流园、象鼻公铁物流园等,引进蜀道物流集团、怡亚通供应链、传化集团等头部企业,重点发展电商云仓、冷链物流、智能仓储、商贸供应链等高附加值业态。试点以来,园区实现营收24.11亿元,区域综合物流成本下降7.5个百分点。

探索惠企服务新方式,破解“不精准、效率低”。坚持“无事不扰,有求必应”,推动实现从“企业找服务”到“服务找企业”转变。一是人才服务“提能力”。实施本土民营企业家“十百千万”培育工程,分批次组织民营企业家赴北京大学、浙江大学、深圳大学等提升学习350余人次;制定《翠屏区产业人才评价激励办法》,对符合条件的高级管理人员和高层专业人才给予专项激励。二是产业服务“重精准”。打造中小微企业创业园、专业楼宇、城市商圈、农文旅基地、科技孵化器“五类产业空间”。试点以来,完成新建产业空间9个,改扩建产业空间27个,新增空间内企业400余户,空间内带动就业1万余人。三是社会服务“强实效”。聚焦本地生活服务业、建筑装饰装修业、农工旅融合产业、科技配套服务业“四大门类”,连续2年推送全区重点项目机会清单89项。举办统战部长与民营企业家沟通协商“点对点听诉求,解决企业扩建用地等问题120余个。

探索转企升规新机制,破解“不愿转、培育难”。坚持高位推动、服务到位,推动小微企业从“小草”到“大树”。一是建立“转企升规”推进机制。建立定期例会、部门会商、督促检查、工作通报等制度,落实镇(街道)主体责任和行业主管部门监管责任,对全区“四上”企业实行“1(行业主管部门干部)+1(属地镇,街道干部)”全覆盖后续联系帮扶。二是实施“个转企”培育行动。对符合“个转企”奖补的企业,在省市奖补的基础上再给予0.5-1万元/户奖补。建立“个转企”培育库,设立“个转企”登记专窗,试点以来完成“个转企”1201户,其中转为公司制企业数占比95.73%,实现7户“个转企”后“升规入统”。三是开展“小升规”雁阵培育行动。健全“专精特新”“头雁企业”梯次培育机制,试点以来新增“小升规”民营企业409户,入库备案科技型中小民营企业365家,培育省级以上专精特新民营企业25家。

探索多元解纷新方法,破解“调解难、诉讼难”。坚持和发展新时代“枫桥经验”,积极发挥行业性专业性调解组织作用,以“调”解忧、以“法”护企。一是夯实纠纷调解力量。整合区级部门力量,建立290个调解组织,优选调解员161名,其中专职调解员11名。将调解队伍建设、人员配备、纠纷调处等纳入依法治区年度考核内容,建立起矛盾纠纷多元化解工作体系。二是健全诉调对接机制。深化警调对接、访调衔接、检调对接、诉非衔接“一站式”多元解纷联动机制建设,设立公安派出所派驻调解室17个、信访部门派驻调解室1个、司法所涉企信访联系点16个。三是创新涉企示范调解服务品牌。总结提炼矛盾纠纷化解“四善”工作法、“六诊”工作法,培育“安政议事堂”、“军哥调解室”、“仁和议事厅”等一批品牌调解室。试点以来,全区受理并成功调解涉企纠纷3564件,有力地维护企业合法权益和社会和谐稳定。

面对新形势、新机遇,翠屏区深入贯彻落实党中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见、省委省政府关于促进民营经济发展“1+2”政策,坚决扛牢全省县域民营经济改革试点县(区)使命担当,先行先试,先立后破,进一步激发市场主体活力,推动民营经济更高质量发展。

关键词:

生态共融:荣耀YOYO智能体携高德地图开启“一体化服务..

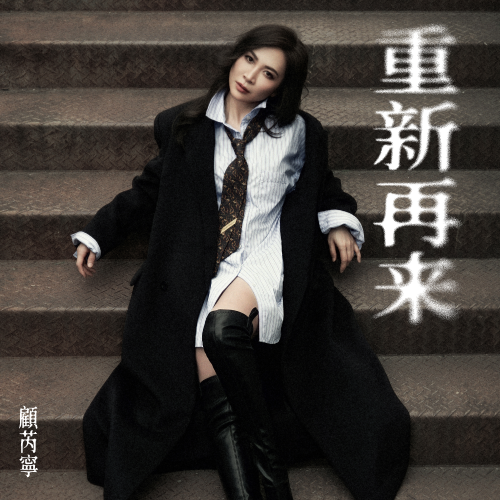

生态共融:荣耀YOYO智能体携高德地图开启“一体化服务.. 十年磨砺,初心如磐:音乐唱作人顾芮宁全新单曲《重新..

十年磨砺,初心如磐:音乐唱作人顾芮宁全新单曲《重新.. 恰到好处的试探:DIOR这两件小配饰,如何为新恋情找到..

恰到好处的试探:DIOR这两件小配饰,如何为新恋情找到.. 中国探洞游乐行业高峰论坛:探索成长的未来..

中国探洞游乐行业高峰论坛:探索成长的未来.. 爱慕运动|告别枯燥乏味 点燃你的运动热情..

爱慕运动|告别枯燥乏味 点燃你的运动热情.. 2019全国青少年迎春大联欢在重庆拉开盛大帷..

2019全国青少年迎春大联欢在重庆拉开盛大帷..