新锐独立摄影师王玥摄影艺术个展“折腾”在上海开幕

8月24日,摄影艺术家王玥个展“折腾”在上海法华镇路社区的文化空间开幕。该系列作品聚焦平均年龄50岁的东北中年女性,用人文化的叙事,着眼于普通人在自然状态中的美好人性。

“我觉得东北在网络文化中变成了一个被过度消费的地方。”谈到自己的家乡,王玥注意到,在大量疯传的小视频,以及电影作品、文学书籍中,东北性被简化为一个夸张的、被定型化的地方符号。提到东北,人们会下意识想到二人转、大花袄,或者是带有幽默色彩的方言。王玥想要终结这种刻板印象,她用自己最擅长的工具——镜头,以纪录片式的叙事,捕捉一帧帧寻常、真实、具有质感的东北画面。

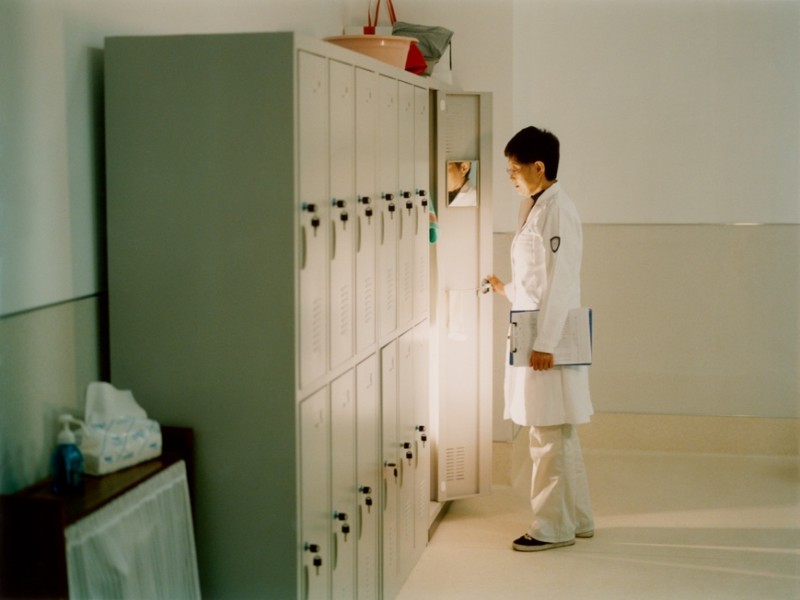

展现东北精神的主体,是20位来自各行各业的东北中年女性。她们有保险公司员工、商场销售、医药代表、海鲜摊主、社区工作者,还有托管所的老师。在王玥看来,这些寻常的中年女性就是东北灵魂的缩影,尤其是她们身上坚持不懈的“折腾”精神,正是东北文化生动迷人之所在。

相比较起特意凸显人物的存在感,王玥更倾向于塑造氛围的蒙太奇,以富有质感的影像画面捕捉瞬间的微妙情绪。每位主角都有属于她们自己的拍摄空间 —— 和他们职业息息相关的场景:医药代表和医药、海鲜摊主和菜市场、商场销售和柜台。充满鲜明个性的人物和她们常年相伴的物品之间互相依存的关系,在镜头前一览无余。

每幅作品的背后都有一个关于“折腾”的故事。比如付阿姨,她年轻时为家庭付出,努力打拼却总是遗憾地与时代红利擦肩而过。她爱折腾,折腾后却发现获得的同时失去的更多。王玥说,付阿姨现在相信“命里有时终须有,命里无时莫强求”,但她曾经一定不是这么想的,而且从来也没认输过。

平时,王玥是一个乐于沉浸在自我精神世界的人,相比用语言倾诉,她更擅长用影像的方式,在寻常场景中捕捉到可以带来情感触动的闪光瞬间。她与镜头中的女性不仅是拍者与被拍者的关系,更是拥有默契的朋友。她真诚地走近每一个被拍摄的人,自然地走进她们内心的情感世界,引导每个人卸下防备展现真实的自己,用镜头去探索去记录,把时间定格,把瞬间变成永恒。

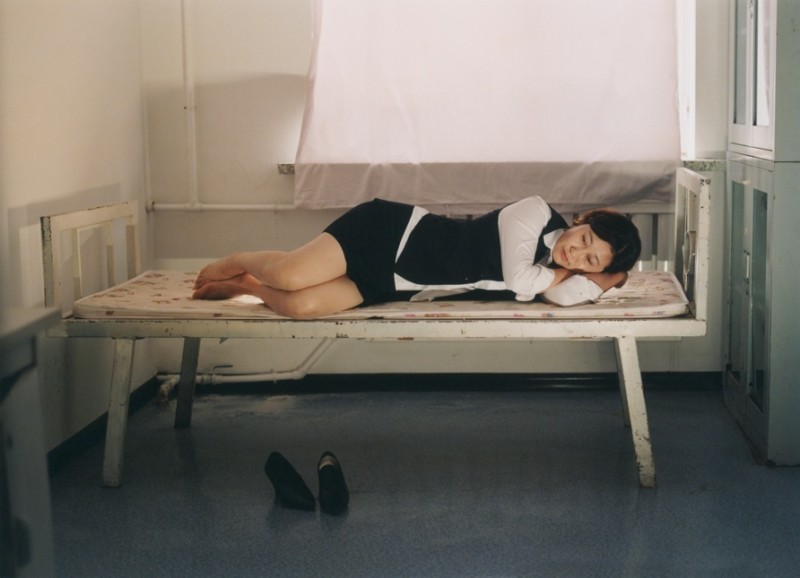

“在我看来‘折腾’是一个很中性的词 —— 并不是折腾就一定会有好的收获,但也不意味着折腾总会一无所获。它更像是一种选择、一种生活方式、一介人生哲学。”王玥解释道。在她的画面中,拍摄者自然地保持着平静的状态,这可以是辛苦之后的疲惫,也可以是间隙中的短暂休息,也可以是在思索新的生活计划。这一切都不好不坏,像从一条缓缓流淌的小溪里取一杯清水,只是这条小溪的一帧切片。她们身上的折腾劲儿,也折射出一种当代东北愿景:希望未来的日子越来越有盼头。

摄影师王玥专访

Q: 你是怎么接触摄影,并成为一名职业摄影师的?

A: 高考后的那个假期,我买了第一台单反相机。在自学的过程中,我感觉到摄影带给我的成就感远比我所学的本专业强很多,于是后来选择去一个摄影工作室更加系统地学习,成为一名职业摄影师。

Q: 经过这些年的摸索,关于摄影的本质你得出的结论是什么?

A: 摄影本质是一个捕捉的过程。作为摄影师,我想方设法将自己置于一个“捕捉”的状态中,在“灵感一闪”的瞬间按下快门。在时尚摄影的拍摄中,我们在影棚里布光、置景,寻找合适的模特做妆发造型,以获得理想的效果,那时候我在创造一个“捕捉”的环境。而在这个项目中,我更多的是去寻找一个“捕捉”的环境,通过与每位被摄者的沟通互动中寻找那个“灵光一闪”的瞬间。

Q: 从时尚摄影到社会文化摄影,你觉得两者最大的区别是什么?

A: “折腾”系列是我从时尚摄影第一次转向社会文化类型的创作,整个过程中我清晰感觉到是一个由简入繁再由繁入简的转变。时尚摄影作品是需要团队完成的,在我尝试转变的过程中,我逐渐剔除了很多叠加的助力。放弃了妆发造型的设计,更让我重新思考“摄影”对于画面的构建,将重点放在对于文化的思考本身。

Q: 首展地址为什么选在社区里?

A: 我们选择的场地是家社区创意空间。一楼是咖啡厅,二楼是设计工作室,仓库里是做雕塑模型的工坊,还有小轮车改装、潮流服饰品牌等业态。这个空间在当下上海年轻人的生活方式中非常具有代表性。这里的社群时髦、新锐、有态度,是时尚潮流的浓缩。而我拍摄的对象,五十岁左右的普通女性,是时尚很少会去关注到的群体。将我的作品带到这里来,本身也是两种文化之间的碰撞。

Q: 未来有什么新的创作计划?

A: 首先“折腾”系列是一个长期项目,后续我会继续倾听更多阿姨们的故事,为她们拍下照片。其次就是尝试将我在这个项目中获得的经验融入到时尚摄影中,与更多朋友们去合作创作,重新构建我的作品体系。

关键词:

张驰METACHI·小红书R-SPACE数字时装预热,五款新作引..

张驰METACHI·小红书R-SPACE数字时装预热,五款新作引.. 爱玛马年微电影《银河系卖马指南》今日全国上映,开启..

爱玛马年微电影《银河系卖马指南》今日全国上映,开启.. 忠粉儿直击现场:“网友奔现”成功!MRHALA再次让我惊..

忠粉儿直击现场:“网友奔现”成功!MRHALA再次让我惊.. 孙晶晶置身北欧浪漫国度 俏皮纯美被赞少女..

孙晶晶置身北欧浪漫国度 俏皮纯美被赞少女.. 孙晶晶芬兰旅拍曝光“慢”写真:好演员大器..

孙晶晶芬兰旅拍曝光“慢”写真:好演员大器.. 苗圃斩获“演技卓越女演员奖” 努力在“第..

苗圃斩获“演技卓越女演员奖” 努力在“第..