曾雅娴:看得见的周云蓬,他眼里有万千世界

周六晚上在青苑书店见到周云蓬,因为想做访问我来的比较早,他在休息室休息,手握形影不离的拐杖,戴着墨镜,他的导盲犬熊熊乖巧地附在他的脚下。

和多年前一次活动上所见有点不一样的是,周云蓬不再留着长发。有一种他歌词里“我和命运是朋友,君子之交淡如水”的融洽感了。他这次来,是为今年出的一本新书《午夜起来听寂静》做活动,当然还有狗年月演唱会的的巡演。

我是先认识周云蓬的文字,再听他的民谣,相较于他的音乐,或许我更钟情于他的文字,那些读起来生生心惊肉跳的语言。

不要做沙兰镇的孩子,水底下漆黑他睡不着

不要做成都人的孩子,吸毒的妈妈七天七夜不回家

不要做河南人的孩子,艾滋病在血液里哈哈地笑

不要做山西人的孩子,爸爸变成了一筐煤你别再想见到他……

这首词周云蓬拿下了第八届华语音乐传媒大奖最佳作词人和最佳民谣音乐人两个大奖。当总有人说民谣不接地气,属于小众时,《中国孩子》就有了更浓烈的现实主义风格。而像《沉默如谜的呼吸》,《四月挽歌》。也都保留自己的独立意识形态,是对于苦难有自己的理解自觉不自觉带着现实批判主义的态度的作品。

他对民谣是很包容的,从自己喜爱的莱昂拉多科恩的《渴望之书》谈到陈升齐豫,谈老民谣和新民谣并没有什么不和,因为他喜欢的民谣世界是不排斥的,是温暖的,和气一团的。

可以看出他关心的是整个民谣群体的发展,而非他个人的鸿鹄之志。

他在自己的专栏里写过:耶稣行神迹,曾让盲眼人重新看见,我揣测自己黑暗的面目,应是神迹的一部分。

周云蓬应该在公众场合从来没有摘下过自己的眼镜吧,我没有看见过他的眼睛,但他文字和音乐都让我觉得他分明一直是看得见的啊,他才是这世界的观察者,眼里有万千世界。

他可以随意走过大街小巷,徒步西藏,飞到耶路撒冷感受橄榄树的阴凉,找寻到一片哭墙,他用自行车带着女友远行,而路旁有大片的麦田。他看见城市变得越来越像,兰州可以是广州也可以是郑州。

在他用文字阐述的痛感里,我总能感受到他眼睛的无比透亮,那些真实不需要隐喻,已经打在了阳光照射不到的地方。

如果喜欢周云蓬,这些是他的一部分,还有一部分属于他的乌托邦,他天生的情怀与古意。如果你还不够熟悉他,我更愿意给你推荐他的《牛羊下山》,因为在这里,你可以听他游吟桃花潭水深千尺。听他说今夕复何夕,共此灯烛光。他说他不喜欢装腔作势的吟唱,他以后还会继续唱唐诗宋词。用属于现代的,民谣的,最舒服的方式。

我问周云蓬:更喜欢诗人还是音乐人的称谓,或者说在他心里这两者是一个怎样的关系?

他说:还是音乐排在前面吧,因为音乐能挣钱,带给他好的生活。而诗歌属于个人,离心里更近。

曾经,他是一个和自己仇深似海,忧郁又激烈的青年。

但岁月往前走,他亦不曾停下,从北方移居南方,独享寂静也爱上热闹,现在他已经和命运一笑泯恩仇了。

民谣对于他不仅是情怀也是谋生。他看的透彻,当生活和理想的生活状态需要调和时候,他知道当下需要什么,但也觉不妥协,依然心向远方。

所以如果你问:民谣是什么?

最好的答案给您们。

——“是周云蓬们”。

关键词:

赵建国:一位易学探索者的科技创新与文化传承之路..

赵建国:一位易学探索者的科技创新与文化传承之路.. 浪起深圳,美美与共,“和鸣#东方”第十五届“大浪杯..

浪起深圳,美美与共,“和鸣#东方”第十五届“大浪杯.. 从模仿到共创 AI如何让“人人都是艺术家”成为现实?..

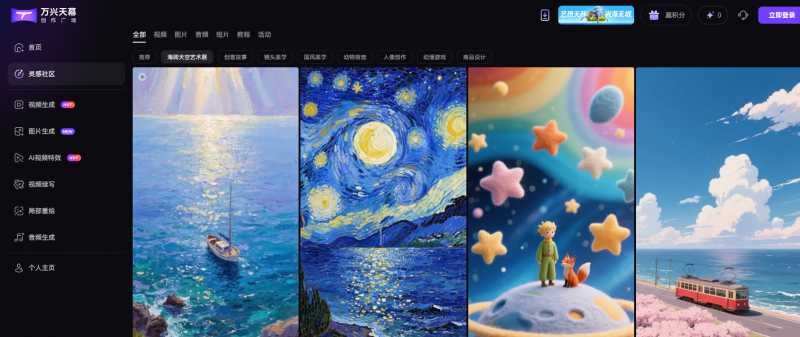

从模仿到共创 AI如何让“人人都是艺术家”成为现实?..