浅谈中国古代赋税与社会经济的关系

赋税在社会经济发展中象一条脉膊不停地跳动着,它是随着社会经济的发展而发展的。它做为一种独特的经济形式与社会经济有着千丝万缕的联系。

一、赋税是社会经济的命脉

马克思说:“赋税是政府机器的经济基础,而不是其它任何东西。”也就是说赋税是国家政权存在的经济基础对国家政权的存亡具有决定作用,是整个上层建筑存在的经济条件。国家经济如果没有赋税这一主要来源,那么国家政权就不仅不能实现它的各种专政职能,而且国家也无法存在,军队、警察、法庭都会因为失去存在的经济条件而自行解体。列宁说过:“任何社会制度只是在一定阶级的经济的支持下才会产生。”而赋税是社会经济的主要来源,所以,可以说赋税这种国家凭借政治权力进行的从社会再生产中分离出来的特殊的分配“税收”是国家经济的主要来源,是国家赖以存在的基础,是社会经济的命脉。

赋税是随着阶级的出现、国家的产生而产生的。正如恩格斯所说:“为了维护这种公共权力,就需要公民缴纳捐税了,捐税是氏族公社所完全不知道的。”夏是我国第一个奴隶制国家,史记夏本记载“自虞夏时贡赋备矣”,夏朝专门设立了主管赋税的官吏,《夏书》中有“职听讼,收赋税的啬夫”,《尚书禹贡》是夏朝的第一部税法,也是中国的第一部税法。禹巡视各地所特有的物产以定其贡赋。如地跨东海其至西边泰山,这一地域定为青川,田地列在第五等,赋税为第四等,贡物是盐、桑蚕丝等。禹贡规定离国都一百里内的要缴纳连着秸穗的整捆禾,二百里内的要缴纳禾穗,三百里内的要缴纳去掉了秸的穗,四百里内的要缴纳谷穗,五百里内的要缴纳米粒。

贡赋是夏王朝财政收入的重要来源,是平民向国家交纳的实物地租。商朝伊尹《四方献令》“诸侯来献,,而献远乡之物”。周朝的“彻法”大约十一而税,田赋已成为西周重要财政来源,《周朴.天宫.大宰》中记载,西周的贡法有帮国之贡和大民之贡,还有市税和关税,市税就是在市肆征收的商品货物之税,关税征收由司门、司关等机构在关卡征收。

赋税是统治阶级开支的来源。《汉书》中说:“有赋有税税谪公田什一及工商衡虞之入也。赋共车马甲兵士徒之役。充实府库赐予之用。税治郊社宗庙百神之祀,天子奉养百官,禄食虞事之费。”所以赋税是统治阶赖以存在的经济基础。

在我们这个文明古国,早在奴隶社会的后期,赋税就成为统治阶级取得财政收入的主要手段,做为统治阶级治国平天下的主要国策而受到重视。 从历史上看,赋税体制改革,都是经济改革的主要项目。例如,春秋时,政治家和思想家管仲在改革中提出“相地而哀征,则民不移”的政策,即按土地的好坏征收赋税。最著名的是鲁国的“初税亩”。在鲁宣公十五年,鲁国实行向私田征税的政策,也就是承认土地的私有制,支持土地所有制的发展,同时主要是增加赋税额。在历史上著名的商鞅变法,也提出“为田开阡陌封疆”,承认土地私有和允许土地自由买卖,并按田亩征收田赋,这些都从经济上摧毁了奴隶制的经济基础。促进封建所有制和封建经济的发展。体现了国家为增加财政收入,稳定国家统治的目的。在这个时期有著名的诸子百家都从他们所代表的阶级的的政治要求出发,提出轻徭薄赋等主张,以减轻民赋休养生息缓和社会经济矛盾,促进社会经济发展。在中国沿续二千多年的封建社会中,出现了上百位著名理财家。明张居正,宋代王安石,汉桑弘羊等的财政制度改革,赋税都是一个主要项目,都成为促进经济发展和繁荣,稳定封建统治的手段。正如马克思主义认为,一切权力都是以经济为基础的,权力在任何时候也不能超过经济条件。权力永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展。所以没有经济基础的权力是不存在马克思说过:“在一无所有的地方,皇帝也会丧失他的权力。”这些原理已为我国二千多年历史所证实。

纵观历史,封建国家不权把赋税作为国民收入的一个主要来源,而且把这种经济手段作为管理国家政治经济的一种手段。在阶级社会中,人们不同的阶级利益是产生阶级斗争的根源,随着经济矛盾的发生,阶级矛盾就日益加深。历代王朝都成功地或失败地运用赋税对经济基础的发展起着积极的促进作用,或相反地起着破坏作用。同时还通过影响经济而作用于政治,成为影响着朝代兴衰更替的重要因素。在历史上,几乎大部分封建王朝的衰落更替中封建统治者的横征暴敛都是导致王朝灭亡的主要原因。比如公元前二二一年秦始皇兼并六国,统一中原的业绩,构成我们这个文明古国的历史长河中的光辉一页。然而秦始皇为了建立永久不变的帝位,不遗余国地对外扩张,穷兵黩武,对内残酷剥削和镇压,过度耗费民力。为了弥补浩繁的开支,“收秦半之赋”,即三分取二征收田租,“男子力耕不足粮响,女子丝绩不足衣服。竭天下之资财,以奉其政,犹未足以澹其欲也。”表明徭役之苦和赋税之重是人民难以忍受的,这种经济政策无疑是对生产力的极大破坏和摧残。特别是秦二世继位后,不仅未加收敛,反面变本加厉,终于激起了中国历史上第一次大规模的农民起义,陈胜吴广揭竿而起,一呼百应。

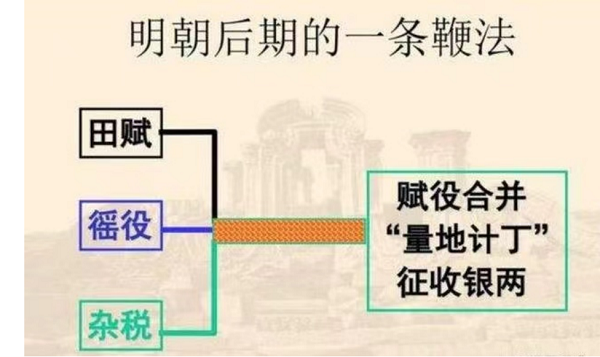

相反,封建社会另一帝王汉高祖刘邦建立西汉政权,鉴于秦亡国的教训,实行轻徭薄赋,休养生息的政策。实行什五而税一,到文景帝时又实行三十而税一,这一政策的实施使汉朝的政治经济很快发展繁荣,创造了汉代的鼎盛时期。从历史事实可以看出,历代剥削阶级由于它的局限性,不可能对客观规律有全面的认识。在封建历史上,沉重苛捐杂税使农民“常衣牛马衣而食犬彘之食”。“生有终身之勤,死有暴骨之忧,岁子不登,流离沟壑,鬻妻卖子。”达到了“今日完租而明日乞贷者”,的地步。这样,繁重的赋税剥削促使阶级矛盾日益激化。大凡历史上的大的农民起义,都是针对土地高度集中和赋税繁重两大弊端发生的,符合广大人民要求得到土地与减免赋税的普遍愿望,因而足以激动人心和号召群众,在政治上发挥极大作用。他们起义的口号无外乎“均田”“免粮”等。农民起义是“苛政猛于虎”状况带来的必然结果。为此统治阶级常把减免赋税做为管理国家的一个经济手段。例如唐两税法,明一条鞭法,清地丁合一,等都以改变“积贫积弱”的状态,从富国强兵出发,都减轻了人民的负担,顺应历史的发展。恩格斯曾把“公共权力”和“征税权”并列,视为使国家政权凌驾于世界之上的相互联系的两个因素“政权机构靠征税权取得赖以存在的物质基础,而赋税权又是以公共权力的实体为前提的”。

赋税是随着生产的发展和国家的产生,为了维持国家的存在和实现其职能的需要而从社会产品中分离出来的,独立的分配范畴,是为了国家政权的存在和发展而出现的,是社会经济的命脉。

二、赋税是随着土地制度的变革而变革的

中国古代赋税制度自从伴随国家产生以后,它就作为一个独立的经济整体而与经济发展不可分割,中国是个具有五千年农耕文明的农业大国,土地制度及其变迁决定了经济社会发展变化的基本方向。中国土地制度经历了原始公社的氏族共有制、奴隶制时期的井田制,封建社会土地私有制等不同形态。在中国赋税只能来自人类最基本的生产资料--土地,所以赋税的形式也是由土地所有制决定的。正因为如此,中国封建社会的赋税制度,是随着土地制度的变革而变革的。

夏是我国第一个奴隶制国家,夏朝的“贡”是与土地分封制有密切联系。夏朝统治者将国有土地依官爵大小分封制给各级奴隶主贵族,让他们再转分给农民耕种,以用于“制禄和制赋”。农民耕种官家土地,应上缴粮食的标准规定为十取其一,即民耕五十亩,贡五亩。正象孟子所说“夏后氏五十而贡”。“贡”实际是按常年产量课征的实物租税,是为保证国家的国民收入对农民实行的一种强迫课征制度。

到了春秋时代,我国税史上发生了一次重大的赋税改革,就是“初税亩”。“初税亩”是我国历史上奴隶社会税制开始向封建税制过渡的一个标志。这就是开始承认私有土地的合法性,不分公田私田一律按亩纳税。税率按亩产量的十分之一。这次赋税改革是与井田制互解,土地私有制的出现分不开的。“井田制”,即土地所有权属于国家,由各级贵族领主对广大农奴进行剥削的土地所有制度,土地不许买卖和转让。但到了周朝后期,由于周王室的衰落,诸侯权力的日益加强,出现了“封略之内,何非君土,食土之民,谁非君臣”,诸侯间的转让以及开荒地据为已有等现象。到了春秋后期,终于出现了土地买卖现象,标志着土地私有制的确立,井田制的互解。私田一开始,并不向国家纳税。私田越多,不纳税的田地越多,而诸侯的收入就日益减少。这样,由于土地制度的变化赋税随之发生了变革。除了鲁国的初税亩外,还有齐国案田而税,楚国的书土田,量入修赋,秦初租禾等赋税改革。

到了唐朝,中国又出现了“两税法”这一重要的赋税改革。两税法是与唐朝的土地制度“均田制”分不开的,自北魏以来,封建土地制度主要以均田制为主,规定了男受田一百亩,老男受田四十亩。寡妻寡妾各受田三十亩,凡有封爵的贵族均给永业田。这种政策使人民固定在土地上,保证了赋税收入,恢复了农业生产,有利于稳定政权。唐初在均田制的基础上,又颁布了祖庸调制,即有田就有租,有家则有调,有身则有庸。但到了唐后期,土地蒹并激烈进行,大土地私有制的进一步发展,农民大量逃亡,及沦为地主佃户,均田制逐渐被破坏了。地主田地成为主要的土地占有形式。在这种情况下,按亩征收祖庸调的办法做便行不通,统治阶级只得另谋出路,实行两税法。七百八十年,唐德宗根据宰相杨炎的建议,以地税和户税为主,统一各项税收,创立颁行两税法。即取消租庸调及一切杂税不分主户,客户一律以现在居住地方为准登入户籍纳税,并放弃按丁征税办法,改为按资产和田亩征税,分夏秋两季征收。两税法的实行扩大了纳税面,减轻了人民负担。恩格斯曾说“直接税作为一种最简单的征收形式,同时也是一种最原始最古老的形式,是以土地私有制为基础的阶级社会的时代的产物”。

到了明朝,在地制度上实行了一种配赋定役的土地制度,在编制户籍的基础上,编制“黄册”,即户口册。赋税就按以纳税户为主的黄册和以田地为主的鱼鳞册进行征收。由于豪强逃避赋役任意篡改税册,造成国家财政枯谒。据康熙四年的史料,当时全国田赋实征亩,由明洪武时时的八百三十余万顷,迅速下降为四百二十三万顷。在这种情况下,张居正又实行了以清丈土地,扩大征收面,统一赋役限制苛扰,使赋税趋势稳定,计亩征银,官收官解的“一条鞭法”,使明朝出现了太仓所储,足支八年的富裕情景。

但是,一条鞭法并没有禁止住土地的兼并和集中,到了清朝贫富不均极为悬殊,在这种情况下,继续按丁征收收丁税,就使无地少地的贫苦农民无力负担丁税,因此普遍出现或逃或反的情况。这样使封建国家征收丁税发生困难,以至于失去保证。在这种情况下,清康熙年间,在一条鞭法基础上又出现了地丁合一赋税改革。即以康熙五十年的丁税额数作为定额,以后滋生人丁,永不加赋。并且摊丁入亩,即不再以人为对象征收丁税,而把固定下来的丁税摊到地亩上,折成银两统一征收。地丁合一实施是对一长鞭法的继承和发展。地丁合一主要是针对保证统治阶级的国民收入,同时也改变了“富者日连阡陌竟少丁差,贫民地无锥自多徭役”的状况。在赋税改革是,达到了尽善尽美的程度。纵观历史土地制度,从奴隶制国家国有制到封建社会土地私有制的发展过程,也是赋税从劳役到实物到货币形式的发展过程。列宁曾说“所谓赋税,就是国家不付任何报酬而向居民取得东西”。在中国从奴隶制社会到封建社会的几千年发展过程中,统治阶级的一切费用都来源于税收,都是从农民手里取得东西。正象马克思所说:“捐税体现了表现在经济上的国家存在”。而由于中国封建国家的生产基础土地,是赋税的直接来源,赋税是随着土地制度的变革而变革的。

三、赋税与生产力的关系

生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑,一定社会生产的发展受一定阶段生产关系的制约。有什么样的生产关系就有什么样的生产力。阶级社会的生产关系是人剥削人的关系,而这种剥削形式主要是靠赋税实现的,所以赋税制度同生产发展就存在相互影响的关系。

首先从赋税政策来看,不同的赋税政策对生产力发展起着不同的作用。统治阶级的所谓“仁政”“轻徭薄赋”“薄赋敛”,有利于社会经济的发展、社会安定,从而推动生产力发展。如汉朝的文景之治时期减田租为三十而税一,到汉宣帝时继续实行减轻赋税政策。另外还实行了“假民公田”,就是将国有土地出租给贫苦农民耕种,不收租税。这些政策促进了社会生产力的发展,使那时西汉达到“极盛”时期,那时文献记载“天下安平,人无徭役,岁比登稔,百姓殷富,粟斛三十,牛羊被野”。相反,统治阶级还有实行涸泽而鱼政策的,如秦始皇、隋炀帝等对农民横征暴敛,造成海内困敝,而储积益已空乏的局面。对生产力的发展就起着阻碍作用。所以不同的赋税政策对社会生产力发展起着不同的作用。儒家思想提出“罢无益之费,壑无具之征,严越度之禁”“薄赋徭”对封建统治具有一定影响。

其次,赋税政策对生产力发展有不同的作用,而随着土地制度的发展赋税形式就要求与它相适应。不同的赋税形式对生产力发展起着不同的作用,适应生产力发展的赋税政策,就会促进生产力的发展,反之就会阻碍生产力的发展。如在我国封建领主制时期,生产力发展缓慢,而到了封建社会,实行“使黔手自实田”的井田制,农民的生产积极性提高了,生产发展了,这和地租形态的改变和土地所有制的改变是分不开的。正如墨子说:“今也,农夫之所以早出暮入,强乎耕稼树艺多距菽粟,而不敢殆倦者何也?曰:“彼以强必富,不强必贫也;强必饱,不强必饥,固不敢殆倦”。另如清初的赋税制度沿袭明代的一条鞭法。地有地税银,丁有丁税银,主要以丁税为主,但土地高度集中在大地主手里,贫富不均极为悬殊。在这种情况下,继续按丁征收丁税就使无地少地的农民无力负担丁税,因而出现“或欠或逃”的情况,影响社会生产的发展到了康熙五十年,地丁合一的出现改变了这种善,实行摊丁入亩,使人民不再添丁纳税之虑,不必再为逃避丁税而逃匿,使人口到道光二十年增加到四亿一千万,促进了生产力的发展。

综上所述,赋税是社会经济的一个范畴,是社会经济的命脉,它是随土地制度的变革而变革的,对生产力发展起着不可忽视的作用。(作者:田冬晨)

关键词:

张驰METACHI·小红书R-SPACE数字时装预热,五款新作引..

张驰METACHI·小红书R-SPACE数字时装预热,五款新作引.. 凤栖潮鸣|【东湄之声】先导片上线,一座专业级录音棚..

凤栖潮鸣|【东湄之声】先导片上线,一座专业级录音棚.. 开年首月客户交付超3.2万辆,深圳财付通客服零跑汽车..

开年首月客户交付超3.2万辆,深圳财付通客服零跑汽车.. 孙晶晶置身北欧浪漫国度 俏皮纯美被赞少女..

孙晶晶置身北欧浪漫国度 俏皮纯美被赞少女.. 孙晶晶芬兰旅拍曝光“慢”写真:好演员大器..

孙晶晶芬兰旅拍曝光“慢”写真:好演员大器.. 苗圃斩获“演技卓越女演员奖” 努力在“第..

苗圃斩获“演技卓越女演员奖” 努力在“第..